研究概要

持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD)は、めまい感(ふわふわするようなめまい)が3ヶ月以上続く病気です。めまい感は、コンビニやスーパーマーケットで陳列棚の側を歩く、エスカレーターに乗る時などに起こり、めまい全体の約2割を占めて比較的多い疾患です。現在、診断は本人の自覚症状に頼るしかなく、客観的に調べる検査方法がありません。治療としては、抗うつ薬、前庭リハビリテーション(リハビリ)、そして考え方(認知)と行動に働きかける「認知行動療法(CBT)」が行われていますが、明確な治療プログラムはまだ確立されていません。本研究では、CBTの一つの技法である「内部感覚エクスポージャー(IE)」として、歩くときに感じるめまいを引き起こす視覚刺激を利用します。そしてその効果を、脳の活動をやさしく測る「機能的近赤外線分光法(fNIRS)」で客観的に評価し、PPPDに対する新しい診断や治療方法の確立を目指します。

1. 背景と課題

PPPDは、心理的ストレスや他のめまい疾患に続いて起こることが多く、ふわふわした感覚や不安定さが長く続く特徴があります。特に、立っているときや歩いているとき、人や物が動いているのを見ると悪化することが多いです。このような症状は、脳の働きの一部が過敏になりすぎてしまうことや、不安や思い込みによって悪化している可能性があると考えられています。

現在の治療法である抗うつ薬やリハビリには、それぞれに限界があります。抗うつ薬は、有効性は高いが副作用が問題であり、リハビリは単独では効果が高くありません。CBTは抗うつ薬と同程度の有効性があると言われていますが、技法が多種多様であり、PPPDの治療法として最適の技法は未だ確立されていません。

2. 研究の着想と経緯

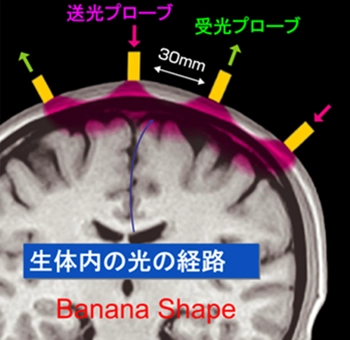

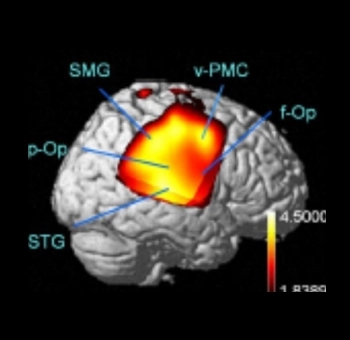

これまで私たちは、「機能的近赤外線分光法(fNIRS)」という方法を使って、めまい時の脳の反応を研究してきました。fNIRSは、頭皮上にプローブを装着するだけで脳活動を測定できる、身体にとり侵襲が殆どない、安全な計測法です。fNIRSでは、波長の異なる近赤外線を頭皮上から送光し、大脳皮質表面の酸素化ヘモグロビン(OxyHb)と還元ヘモグロビン(DeoxyHb)による吸光度の違いから脳血流量の変化を測定する方法です。図1)。近赤外線光は、脳組織を通過した際に血液中のヘモグロビンにより吸収・散乱されます。脳組織では脳の活動によりヘモグロビン濃度が変化するため、専用の解析ソフトを用いる事で、脳活動を推定することが出来ます(図2)。

(Takakura, Shojaku et al. 2015)

CBTの技法の1つである「内部感覚エクスポージャー(IE)」は、パニック症の治療に用いられる方法です。内部感覚とは、身体の内側の状態を感知する感覚のことで、パニック症ではIEとして発作時に起こる“過呼吸”や“心臓のドキドキ”などの感覚を意図的に引き起こし、その感覚になれることで発作を克服させます。本研究では、IEとしてPPPD患者がめまい感を生ずる陳列棚の横を歩く映像を活用します。そのため、映像により“めまい感”をわざと繰り返し体験することで、慣れにより症状を軽くする治療法を確立することが期待されます。

3.検証すべき問い

- 歩行時の視覚刺激をIEとして活用すれば、治療効果はより高まるのか?

- その効果は、fNIRSを使って脳の反応として客観的に測定できるのか?

4.研究の狙いと新規性

本研究の目的は、PPPDの特徴である「歩いているときに悪化する」視覚刺激を利用したIEによって、より効果的な治療法を確立し、その効果を脳活動の変化からも確認できるようにすることです。歩行中の視覚刺激を使ったIEは、国内外でほとんど前例がなく、患者一人ひとりに合わせた「テーラーメイド型」の治療が可能です。また、他のめまい疾患にも応用できる可能性があります。